photocase.de/Jelka

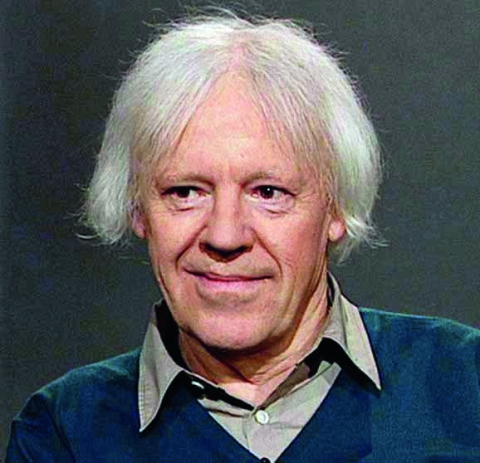

Monatsgespräch / Wolfgang Schmidbauer

«Wir werden so ernst als Eltern»

Von Ümit Yoker, Illustrationen Martina Paukova

Paartherapeut Wolfgang Schmidbauer erzählt, warum mit Kindern oft die Krise kommt, warum auch Verliebte über Trennung sprechen sollten und welche Beziehungsrituale er mit seiner Frau pflegt.

HO

Wolfgang Schmidbauer (75) gehört zu den renommiertesten Paartherapeuten im deutschsprachigen Raum. Der Münchner hat zahlreiche Bücher verfasst und ist unter anderem für seine wöchentliche Kolumne im Magazin der deutschen Wochenzeitung «Die Zeit» bekannt. In seinem neusten Buch «Coaching in der Liebe» beschreibt der Psychoanalytiker die typischen Krisen heutiger Paare und beschäftigt sich damit, wie wir in einer Gesellschaft, in der Beziehungen nicht mehr von Traditionen eingeschränkt und gehalten werden, das Miteinander neu lernen können, wie wir unser Gegenüber mit all seinen Schwächen und Ängsten anerkennen und unterstützen. Schmidbauer ist verheiratet und Vater von drei erwachsenen Töchtern.

Buchtipp: Wolfgang Schmidbauer: «Coaching in der Liebe. Neue Spielregeln für ein Leben zu zweit», Kreuz Verlag, 2015, Fr. 26.90.

wir eltern: Herr Schmidbauer, sehen Sie auf Anhieb, wenn eine Beziehung zum Scheitern verurteilt ist?

Wolfgang Schmidbauer: Nein. Es wäre auch nicht professionell, als Paartherapeut schon in einem Vorgespräch über seine Patienten und ihr Verhältnis zueinander zu urteilen.

Dann umgekehrt: Woran merken Sie, dass noch Hoffnung besteht für ein Paar?

Wenn sich zwei Menschen im Gespräch einander zuwenden, wenn sie sich füreinander interessieren und zärtliche Gesten immer noch Platz haben, ist das ein gutes Zeichen. Der Entschluss, eine Therapie zu machen, zeigt ja, dass man für seine Beziehung einen Aufwand zu betreiben bereit ist, und das Eingeständnis, dass man über eine Trennung nachdenkt, mobilisiert noch einmal neue Kräfte. Wichtig ist aber auch: Man muss miteinander lachen können. Humor schafft eine gesunde Distanz zu sich selbst und zur Situation.

Die Familiengründung gilt für viele Paare als Krönung ihrer Beziehung. Dabei führt sie oft zu einer Krise. Warum?

Es gibt zwei Zeitpunkte, zu denen sich Paare besonders häufig trennen: Wenn sie gerade Eltern geworden sind – oder wenn die Kinder aus dem Haus sind. Viele Menschen tragen unbewusst ein Bild in sich, dass ein Kind nur Schönes in eine Beziehung bringt und alles Gute aus dem Alltag zu zweit auch als Familie weitergelebt werden kann. Gleichzeitig wollen frischgebackene Eltern alles richtig machen und werden dabei so ernst, das weckt ihre rechthaberischen Seiten. Die sehen sie dann aber oft nur beim anderen.

Wie geht man das Ganze also am besten an?

Es hilft, wenn man sich vorher etwas kundig macht und sich eine realistischere Vorstellung vom Kinderhaben verschafft, etwa: «Unser Leben wird sich ziemlich verändern, wir werden auf einiges verzichten müssen und es wird bestimmt nicht immer leicht – aber wir kriegen das zusammen hin.» Die grössten Krisen entstehen, wenn zwei Träumer zusammenkommen oder wenn einer dem anderen zuliebe in die Familiengründung einwilligt und fortan Dankbarkeit und ungetrübtes Glück erwartet. Wenn man viel streitet, bringt es aber oft wenig, um jeden Preis die Ursachen ergründen zu wollen. Besser, man konzentriert sich auf die Gegenkräfte und versucht das zu stärken, was eine Beziehung zusammenhält: gute Gespräche, gemeinsame Hobbys, Sex.

Soll man der Kinder wegen in einer unglücklichen Beziehung bleiben?

Das kann ich nicht pauschal beantworten. Eine Trennung kann für Kinder sehr beängstigend sein, aber wenn sich Vater und Mutter ständig streiten, ist sie längerfristig die bessere Wahl. Ich hatte einmal eine Patientin, deren Eltern mit der Scheidung genau bis zu ihrem achtzehnten Geburtstag gewartet hatten. Die Frau litt unter starken Schuldgefühlen und war depressiv. Ihre Eltern hatten ihr vorgelebt, dass Ehe nicht mit Liebe, sondern mit Pflichterfüllung zu tun hat.

Wie trennt man sich fair?

Die Kinder dürfen nicht in die Streitereien der Eltern einbezogen werden, und es ist wichtig, dass man für sie ein positives Bild des anderen aufrechterhält – selbst wenn man sich vielleicht kaum mehr daran erinnert, warum man einst in diese Person verliebt war. Wo Wut und Rachsucht überwiegen, kann man die Suche nach einer gerechten Lösung auch der Justiz überlassen. Meine Erfahrung ist, dass die meisten Trennungen anständig ablaufen. Rosenkriege sind selten.

Sie plädieren dafür, dass Paare in guten Zeiten über eine Trennung reden. Ist das nicht furchtbar unromantisch?

Die Hälfte aller Ehen werden geschieden. Wenn glückliche Paare diese Möglichkeit ansprechen, heisst das nicht, dass sie auseinandergehen wollen, sondern dass sie sich bei aller Verliebtheit etwas Realitätssinn bewahrt haben. Deshalb halte ich auch einen Ehevertrag für eine gute Sache: Man berücksichtigt die gegenseitigen Bedürfnisse zu einer Zeit, zu der beide Partner kooperationsbereit sind. Es ist wie mit einer Reiseapotheke: Niemand will auf seiner Wanderung von einer Schlange gebissen werden – aber passiert es trotzdem, ist man froh, dass man vorgesorgt hat. Natürlich muss man das Thema behutsam aufbringen. Wer Kritisches besprechen will, sollte es in liebevolle Äusserungen einbetten. Ein Klassiker unter den Beziehungskonflikten: Er hätte gerne öfter Sex, sie wünscht sich mehr Zeit für Gespräche und Zärtlichkeit.

Gibt es da überhaupt eine Lösung?

Es geht nicht ohne die Bemühung um Verständnis für den anderen, beider Bedürfnisse haben ihre Berechtigung. Wenn sie sagt: «Wenn wir öfter reden würden, dann hätte ich auch mehr Lust auf Sex», und er sagt: «Wenn wir öfter Sex hätten, dann würde ich auch mehr reden», drücken sich beide vor ihrer Verantwortung. Ich glaube, Männer unterschätzen zum Beispiel die Wirkung ihrer körperlichen Überlegenheit und das damit verbundene Bedürfnis von Frauen nach Gewissheit, den Mann, dem sie sich hingeben, wirklich zu kennen und ihm nicht ausgeliefert zu sein.

Sie sind überzeugt, dass Untreue nicht das Ende einer Beziehung bedeuten muss. Wie überwindet man als Paar einen solchen Vertrauensbruch?

Man muss seine Fehler eingestehen. Aber die betrogene Person muss auch anerkennen, dass sich die andere aufrichtig um die Beziehung bemüht. Zu verstehen, wie es so weit kommen konnte, verlangt viel Empathie. Nach einer Enttäuschung droht unsere romantische Idealisierung des Partners in eine Entwertung zu kippen, und ob der Einsicht, dass unser Gegenüber nicht perfekt ist und Schwächen hat, neigen wir dazu, seine guten Seiten zu vergessen. Hilfreich ist, wenn unsere Erinnerungen an den Beginn der Beziehung noch immer lebendig sind und wir an diese erste Phase der Verliebtheit anknüpfen können. Ich bin überzeugt davon, dass ein Paar, das eine schwierige Situation wie diese gemeinsam meistert, viel an Stärke gewinnt.

Wo früher Traditionen und gesellschaftliche Normen unsere Beziehungen und Rollen prägten, müssen wir heute mit eigenen Ritualen für Stabilität und Struktur sorgen, schreiben Sie in Ihrem neuen Buch. Sie sind seit bald vierzig Jahren mit Ihrer Frau verheiratet. Welche Rituale haben Sie?

Wir haben früher beispielsweise immer am Jahrestag der ersten Begegnung zum Spass nachgestellt, wie wir uns kennengelernt hatten. Ein solches Ritual sollte ja auch etwas Spielerisches sein. Zudem mache ich morgens das Frühstück, weil meine Frau gerne länger schläft.

Das klingt sehr harmonisch.

Natürlich sind wir auch mal unfreundlich und manchmal sagt meine Frau: «Das ist ja wieder ein schöner Schmarrn, den der bekannteste Paartherapeut Deutschlands da von sich gibt!» (lacht) Aber wenn wir uns daneben benehmen, dann entschuldigen wir uns auch. Man darf einander liebloses Verhalten nicht durchgehen lassen. Das bedeutet aber nicht, dass man nicht streiten darf: Das Verhandeln und Feilschen um die eigenen Bedürfnisse ist die Substanz jeder Beziehung, auch wenn das vielen unromantisch vorkommen mag.

Die Lösung für eine zufriedenstellende Beziehung scheint vor allem darin zu liegen, dass man mehr aufeinander zugeht. Warum tun wir uns so schwer damit?

Wir leben in einer Leistungsgesellschaft, die von uns verlangt, alles unter Kontrolle zu haben. Wenn wir einen Schritt auf den anderen zumachen und uns schnell wieder vertragen, legen wir uns das als Schwäche aus und fühlen uns erniedrigt, obwohl es doch eine Stärke ist, nach einem Streit wieder Aussöhnung zu suchen. Es macht eine Beziehung kaputt, wenn sich jemand nach jeder Zurückweisung in seinem Stolz gekränkt fühlt und den anderen mit Rückzug straft. Ständig soll Harmonie herrschen und alles muss einwandfrei funktionieren, so will es unsere Arbeitswelt. Dabei wursteln wir uns doch einfach irgendwie durchs Leben.